О картине "Нотр-Дам в закатном освещении"

- constantinkousnetz

- 6 авг. 2025 г.

- 5 мин. чтения

Париж – одна из важных глав в жизни Константина Кузнецова. Этот город проходит красной нитью через всю его жизнь: Париж познакомил его с учителем, Фернаном Кормоном, в Париже он обрел признание коллег и славу, здесь он жил и работал, здесь родились его дети.

Для художников Париж конца XIX – начала ХХ века обладал большой притягательной силой. Он был символом свободы и новой живописи. Здесь создавались и показывались публике новейшие произведения искусства, публиковались статьи ведущих критиков, проходили крупнейшие в мире салоны.

Хотя Кузнецов прожил в Париже всю свою творческую жизнь, к изображению города он приступил лишь в 1921 году, спустя почти три десятилетия с тех пор, как он впервые увидел его. Как и Писсаро, он открыл для себя этот город в зрелом возрасте: Писсаро сделал это в 63 года, Кузнецов – в 58 лет. Интересно, что Кузнецов никогда не писал привычных парижских мотивов – бульваров и кафе, хотя жил он на бульваре Монпарнас, в кругу парижской богемы.

Ни разу в его изобразительное поле не попала и Эйфелева башня, недавняя сенсация города. Кузнецов нашел в этом городе единственное, что было близко ему как художнику-пейзажисту – природу, заключенную в камень, а именно реку Сену и все что ее окружало – мосты, набережные, остров Сите. Река переливается миллионом тончайших цветовых рефлексов, ее поверхность сплетается из мазков различного цвета: серебристого, зеленого, розового, оранжевого, черного и многих других. Кроме того, влажный воздух рядом с Сеной помогает художнику окутывать свои пейзажи плотной, густой атмосферой, играть с эффектами воздуха и тумана, которые то растворяют предметы и архитектуру, то наоборот, проявляют их.

Восприятие города в творчестве Кузнецова было особенным и не похожим на его современников. «Парижей не меньше, нежели парижан – каждый видит этот город по-своему» – замечал Э.Эренбург. Глядя на пейзажи Кузнецова, невозможно с точностью сказать, в какие годы они написаны. Видим ли мы Нотр-дам времен Бонапартов, Бурбонов или де Голля? Его картины очищены почти от всех повседневных подробностей, которые могли бы указать на год или даже эпоху. Кузнецов воспринимает Париж как вечный, вневременной город. Это тем более удивительно, учитывая, что Париж в начале 20 века был крупнейшим мегаполисом.

Его повседневной реальностью были перенаселенность, транспортные пробки, шум, непрекращающееся движение. Здесь уже давно действовало метро и строились новые станции, ходили автомобили и омнибусы. Те, кто приезжали сюда впервые, были шокированы шумом: «Париж производит впечатление грязного города; много шума, треска, движения», - писал Б.Н.Терновец из Парижа в 1913 году . «Я поняла, что если идти пешком, то можно легко попасть под какой-нибудь омнибус, электрический трамвай или под то же знаменитое красное такси. Перейти улицу в Париже в то время было делом весьма рискованным» - записывала свои впечатления приехавшая в Париж Маревна.

Ничего из перечисленного мы не видим на пейзажах Кузнецова. Единственная черта времени в его работах – это речные баржи. Это неотъемлемая часть реки поскольку Сена была в те годы главной транспортной артерией: по ней приходили ежедневно грузы с провиантом, товарами и строительными материалами. Вполне возможно, что река и судна на ней напоминали Кузнецову родной Нижний.

Героем картины является Собор Нотр-Дам. Это – один из древнейших в Европе католических соборов. Он возведен на острове Сите, расположенном посередине реки Сены, рассекающей Париж. Собор возводился с 1163 по 1351 годы, впоследствии в его архитектуру вносились дополнения, последние и самые значительные – реставрация Виолле ле Дюка, который добавил высокий шпиль, значительно изменивший облик собора. С давних времен собор окружали каштаны, которые мы видим на картине и о которых оставил описание Хэмингуэй: «Остров Сите ниже Нового моста, где стояла статуя Генриха IV, заканчивался, как нос корабля, острым мысом, там был маленький парк у воды с каштанами, иногда огромными и раскидистыми» (Э.Хэмингуэй. Праздник, который всегда с тобой)

Кузнецов пишет Нотр-Дам с восточной стороны, с которой хорошо прочитывается готический профиль здания. Обращаясь к привычному мотиву – старинному собору – Кузнецов превращает архитектуру в практически одушевленный образ. Он выделяет и шпиль собора, и «паучьи лапы» аркбутанов. Собор изображен в закатном освещении, когда его силуэт пронизан бликами солнца. В красочном материале автор картины создает собственную параллель развеществлению массы, который был заложен в программе архитектуры. Он разряжает живописный слой, превращает его в полупрозрачную сетку мазков, наложенных поверх холста, но отнюдь не закрывающих его. Нотр-Дам олицетворяет собой схоластический порыв ввысь, стремление к развеществлению материи. Огромное здание на острове Сите то ли вырастает, то ли растворяется на наших глазах в хаосе мазков и штриховки.

«Его химерические парижские пейзажи купаются в тенях, - писал В.Жорж о работах этого периода. Критик Тибо Сиссон также отмечал: «это что-то слишком ирреальное, это шокирует нас». «В его интерпретации нет ничего банального, - писал он. - Редко находишь столь поступательное движение вперед и обновление от года к году у художника, по крайней мере если он только не находится в начале своего пути.

Любопытно, что восприятие собора Нотр-Дам Кузнецовым совпадает с тем, что видел в этой архитектуре Э.Золя. в его романе «Творчество» мы читаем такие строки: «собор Парижской богоматери… она не узнала.. Опиваясь на поддерживающие его контрфорсы, он походил на притаившегося, присевшего на согнутых лапах зверя; над длинным хребтом чудовища, точно две головы, возвышались две башни».

Пейзаж «Нотр-Дам в закатном освещении» относится ко второй половине 20-х гг., когда в стиле Кузнецова нарастает экспрессия. Автор часто выбирает пограничные состояния природы, грозу или шторм, рассвет или закат, что помогает ему создать необычные визуальные, световые эффекты. Он ищет в этот период необычных световых эффектов, которые помогают ему преодолеть обыденность мотива.

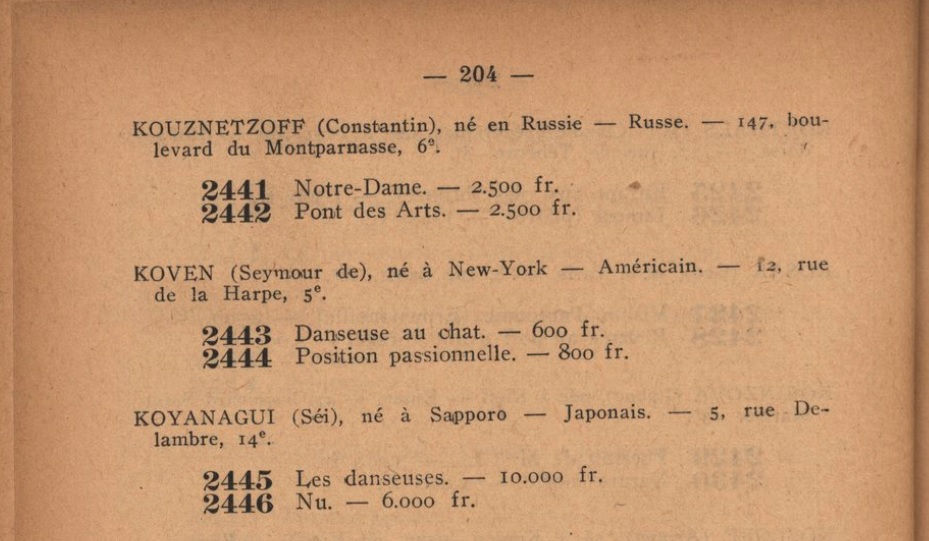

Картина «Нотр-Дам в закатном освещении» участвовала в 40-й выставке салона Независимых в 1929 году. Об этом свидетельствует и каталог выставки, и надпись «Анд 29», оставленная самим художником на обороте картины. Как правило, Кузнецов делал надпись о выставке по возвращении картины с салона, своеобразно смешивая «французский с нижегородским»: Анд в данном случае обозначает транскрипцию кириллицей французского слова Independants, то есть «независимые».

Салон Независимых — ежегодная художественная выставка, которая проводилась в Париже с 1884 года Обществом независимых художников и являлась важной частью истории французской живописи. Он был создан в противовес консервативной политике официального Парижского салона — монопольного вернисажа, организованного Обществом французских художников. Целью «Салона независимых» стала демонстрация произведений авангардного искусства, которые официальная институция не принимала. Салон был одинаково популярен как среди художников XX века, так и среди скульпторов-модернистов. Он был важной площадкой импрессионистов и различных направлений постимпрессионизма.

Председателями комитета салона были крупнейшие передовые художники своего времени – в разные годы ими выступали Жорж Сёра (1859–1891), Одилон Редон (1840–1916), Поль Синьяк (1863–1935). Последний был во главе салона в год, когда экспонировалась данная картина Кузнецова.

В 1929 году выставка проходила в залах Гранд-Пале с 18 января по 28 февраля Председателем комитета выставки в 1929 году, как указано в каталоге, был Поль Синьяк. Картина Константина Кузнецова экспонировалась под номером 2441 и была обозначена как «Нотр-«Дам».

Помимо Кузнецова, в салоне Независимых принимали участие такие художники, как Ван Донген, Арман Гийомен, Поль Синьяк. Были представлены и произведения ультрасовременного искусства – например, скульптура «Ромул и Рем» Александра Калдера, ныне хранящаяся в музее Гугенхайма.

Городские пейзажи Кузнецова представляют собой одновременно диалог с его предшественниками и полемику с ними. Импрессионистов интересовала жизнь города, его сиюминутные события, передвижения масс людей (Писсаро, Моне) или отдельных жителей (Дега). Импрессионисты стремились передать его переменчивый облик, и прибегали к таким приемам, как спонтанность увиденного момента, произвольные срезы фотографической композиции, расплывчатость цветовых пятен, едва обозначающих фигуры людей. Кузнецов воспринимает Париж как вечный, вневременной город, а собор – это его сердце, самая вечная и неизменная, и вневременная часть, обретающая при этом, благодаря световым и живописным эффектам, оригинальную индивидуальность и одушевленность. В противоположность модернистам, которые вдохновлялись рациональностью, скоростью и машинами, он концентрировался на созерцании. Его работы не предлагают думать и анализировать, а только впитывать в себя, больше на интуитивном уровне, чем на интеллектуальном. Творчество Кузнецова, с его безусловным приоритетом чувственного, иррационального, интуитивного охраняет самую суть искусства – чувственность и красоту.

Комментарии